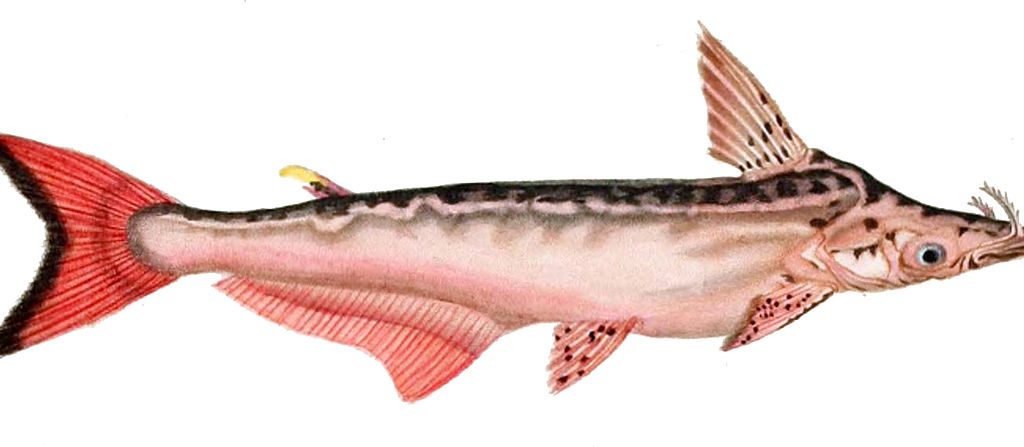

> Doncella del lago

Ageneiosus pardalis

Más visitados

- Acuáticos

- Agua dulce

- Algas

- Amenazada

- Anfibios

- Angiospermas

- Aves

- Briofitas

- Casi amenazado

- Con articulaciones

- Datos insuficientes

- Dunas

- En peligro

- En peligro crítico

- Estado de conservación

- Extinto

- Extinto a nivel regional

- Extinto en estado silvestre

- Extinto en estado silvestre

- Fauna

- Flora

- Gimnospermas

- Helechos

- Herbazales

- Hongos

- Invertebrados

- Líquenes

- Mamíferos

- Manglares

- Marinos

- Matorrales

- No aplicable

- No evaluado

- No vascular

- Páramos

- Peces

- Preocupación menor

- Reptiles

- Sabanas

- Selvas y Bosques

- Sin Articulaciones

- Sin categoría

- Tepuyes

- Terrestres

- Vascular

- Vertebrados

- Vulnerable

Taxonomía

Nombre científico:

Ageneiosus pardalis

Dominio:

Eukarya

Reino:

Animalia

Filo:

Chordata

Clase:

Peces

Orden:

Siluriforme

Familia:

Auchenipteridae

Género:

Ageneiosus

Estado de conservación:

Preocupación menor

Nombres comunes:

Doncella del lago

Información

Descripción:

Piel lisa y de color blanco amarillento, con el dorso pigmentado de azul a negro en líneas horizontales y manchas no muy bien definidas (Miles 1947). Boca grande en posición inferior con parches de dientes villiformes y sin barbillas mentonianas. Aleta anal larga, con 38 a 41 radios. Con dimorfismo sexual muy pronunciado; las hembras maduras tienen la espina dorsal corta y lisa, mientras que los machos la desarrollan larga y aserrada en su borde interior y tienen además dos barbillas maxilares osificadas con una sierra en el lado superior (Dahl 1971). En los machos se modifica la aleta anal a manera de gonopodio por la fusión de los 4 ó 5 primeros radios, las hembras tienen un poro urogenital.

Distribución:

Este bagre de agua dulce se distribuye ampliamente por las cuencas de los lagos de Maracaibo, Magdalena, Sinú, Catatumbo y Tuira en Panamá, Colombia y Venezuela (Ferraris 2003, Rodríguez-Olarte et al. 2009, Maldonado-Ocampo et al. 2012, Donascimiento et al. 2017). Existen registros adicionales en Bolivia, pero requieren validación. Se estima que la extensión de ocurrencia (EOO) es de 390 343 km2, según un polígono convexo mínimo calculado en torno a registros de recolección georeferenciados (GBIF 2019).

Situación:

Se desconoce el tamaño total de la población, pero se sospecha que supera los 10 000 individuos, dado que aún es bastante abundante en gran parte de su área de distribución (Hernández-Serna et al., 2015; Mojica-Figueroa y Díaz-Olarte, 2016). Esta especie ha mostrado disminuciones en su longitud promedio, congruentes con la sobreexplotación pesquera. Las disminuciones en la longitud promedio y la proporción de individuos desembarcados por debajo de la talla mínima de captura (35 cm) varían según el área de distribución de la especie, incluyendo el 50 % en la cuenca del Magdalena y el 100 % en la cuenca del Ayapel. En el embalse de Urrá y sus ríos tributarios, el 51 % de la captura desembarcada estuvo por debajo de la talla promedio estimada de madurez (Salas Guzmán et al., 2018). Si bien un 50 % por debajo de la talla mínima de captura se considera aceptable, la talla promedio general ha disminuido en Colombia a 31,8 cm en 2010 (García-Melo et al., 2010). Por lo tanto, se infiere una disminución continua en el número de individuos maduros, pero la tasa de disminución no se ha evaluado en detalle ni a escala global.

Amenazas:

La migración de esta especie ha sido explotada por la industria pesquera comercial y, como resultado, la sobrepesca se considera una de las mayores amenazas para esta especie (Salas Guzmán et al. 2018). A medida que la población humana aumenta en la cuenca del Magdalena, se espera que la demanda de esta especie pesquera aumente (Galvis y Mojica 2007, Granado-Lorencia et al. 2012, Mojica et al. 2012). Las disminuciones observadas recientemente en el tamaño promedio de esta especie en Colombia se han relacionado con la sobreexplotación (Lasso et al. 2011). Para satisfacer las necesidades de la industria pesquera, se han introducido varias especies no nativas en la cuenca del Magdalena con impactos inciertos en las poblaciones nativas. Las actividades mineras han provocado una contaminación generalizada por mercurio, confirmada en altas concentraciones en muestras de tejido muscular y sedimentos (Álvarez et al., 2012; De Miguel et al., 2014; Olivero-Verbel et al., 2015; Palacios-Torres et al., 2018). La destrucción y degradación del hábitat se asocian con el drenaje del hábitat de las llanuras aluviales para fines agrícolas, lo que amenaza importantes zonas de migración y cría de larvas (Craig, 2016).

Conservación:

Esta especie se encuentra actualmente clasificada como Vulnerable VU (A2c,d) en la Lista Roja Nacional de Colombia, una categoría inferior a la de En Peligro (EN) anterior, debido a un cambio no genuino en el concepto de especie (Mojica et al., 2012). La normativa pesquera colombiana está vigente para evitar la captura de ejemplares menores de 35 cm. Algunas recomendaciones de las autoridades de conservación colombianas incluyen mejorar la regulación y la aplicación de la normativa, en particular en lo que respecta a la pesca comercial, el monitoreo de la venta de pescado y la suspensión de las actividades pesqueras durante los períodos de reproducción. También se recomienda ampliar la investigación sobre la biología de la especie y el monitoreo de las poblaciones y stocks de peces. La demostración de tamaños más pequeños en los embalses podría ser motivo de investigación para determinar las causas y el impacto de estos cambios.